L’énergie géothermique est la chaleur stockée dans le sous-sol. Elle provient de la radioactivité naturelle des roches de la croûte terrestre et des échanges thermiques avec les zones plus profondes de la Terre.

La chaleur du sous-sol

99% de la masse terrestre se trouve à plus de 1’000°C. Depuis la surface, la température des roches augmente en moyenne de 3°C par 100 m. Ainsi, dans le sous-sol jurassien comme dans bien d’autres régions, les roches et l'eau souterraine ont une température de l’ordre de 20°C à 300 m de profondeur, de 40°C à 1 km de profondeur et de 150°C à 4-5 km de profondeur.

L’énergie géothermique peut être exploitée selon différentes techniques et à différentes profondeurs. Ces techniques sont détaillées sur le site internet de la faîtière des entreprises spécialisées Géothermie Suisse.

Géothermie de faible profondeur (0-150m)

En Suisse, 80% de la production totale de chaleur d’origine géothermique provient actuellement des sondes géothermiques verticales (SGV). Le canton du Jura compte plus de 750 installations de ce type permettant la substitution de plus d’un million de litres de mazout par année.

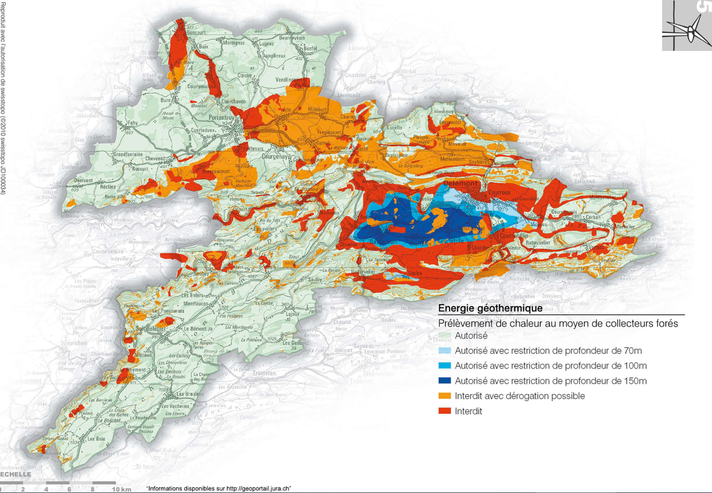

Ce type de géothermie est autorisée sur la majorité du territoire jurassien, mais il convient de s’en assurer en consultant le géoportail cantonal (couche Géologie). Certains périmètres sont interdits ou de profondeur limitée en raison des risques de nuisances aux eaux souterraines. En effet, contrairement aux forages de grande profondeur, les sondes géothermiques ne sont pas équipées de tubages étanches et de cimentation multiples pour assurer une parfaite étanchéité entre les différentes ressources en eau traversées.

Comme tout forage au-delà de 3 mètres de profondeur, la réalisation de sondes géothermiques est soumise à permis de construire et autorisation de l’Office de l’environnement.

A faible profondeur, il est également possible d’exploiter la chaleur des nappes phréatiques par le biais de pompes à chaleur « eau-eau ». Les ouvrages de ce type sont toutefois rares dans le Jura, en raison du sous-sol majoritairement calcaire dans lequel il est compliqué de trouver de l’eau en quantité suffisante.

Géothermie profonde

La géothermie est qualifiée de «profonde» lorsqu’elle a pour objectif la production de fluides géothermaux suffisamment chauds pour être utilisés directement dans des réseaux de chauffage à distance ou pour la production d’électricité.

La géothermie profonde représente une source d’énergie indigène, propre et pouvant fournir de l’électricité en continu indépendamment des conditions météorologiques. Le canton du Jura encourage les projets favorisant la transition énergétique et la géothermie en général, comme l’indique son plan directeur cantonal par ses fiches 5.07 Energie géothermique et 5.07.1 Géothermie profonde.

Géothermie profonde hydrothermale

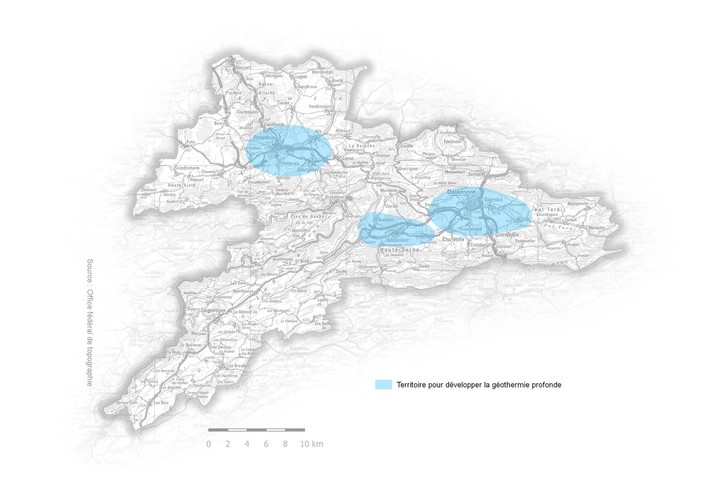

En géothermie hydrothermale, comme par exemple à Riehen, l’objectif est de trouver des ressources en eau mobilisables, généralement entre 1 et 2 km de profondeur, pour en utiliser la chaleur (40 à 70°C) sans devoir recourir à des pompes à chaleur.

Une étude de potentiel a été réalisée en 2022-2023 (rapport disponible ci-contre). Cette dernière peut servir de document de base à tout promoteur intéressé pour se lancer dans un projet de prospection et d’exploitation.

Géothermie profonde pétrothermale

La géothermie profonde pétrothermale présente l’avantage de ne pas dépendre de la présence d’eau mobilisable à grande profondeur dans le sous-sol, ce qui est toujours complexe à détecter. Elle présente l’inconvénient de dépendre d’une technologie qui est associée avec un risque accru lié à la sismicité induite. Reproductible sur une grande part du territoire suisse, elle est particulièrement encouragée par la Confédération dans le cadre de la stratégie énergétique 2050.

Les technologies de production par géothermie profonde pétrothermale sont au stade de développement, avec dans le Jura un projet pilote en cours de réalisation. Ce projet est décrit plus en détail sur les sites Internet suivants :